出走的决心,写作的决心:一位非虚构作家对母亲的漫长哀悼

幼年的林雪虹与母亲郑锦在裁缝铺。(受访者供图)

母亲去世七年后,林雪虹终于完成了对她的哀悼。非虚构作品《林门郑氏》在2025年下半年出版,这是她能抓住的一根浮木,人生之海茫无涯际,需要奋力泅渡。书并不能自洽地完成,尤其在市场不景气的当下,林雪虹得去大大小小的活动、书店,参加播客、对谈,一遍遍重新翻出伤痛,在唯一的故事里,寻找差异的讲述。借着读者和听众的参与,哀悼又被无限地延长。

书的最后一页,像一场文字法事的尾声,静悄悄写下两段:

“母亲的死亡证书上有她的名字。她死于二〇一八年四月五日下午两点零五分,死因是晚期胆囊癌。

她的名字是郑锦。”

林雪虹不是中国人,在中国生活了二十年,身份常令她困扰。她出生在马来西亚的小镇乌拉港,祖籍属于福建永春。乌拉港所在的雪兰莪州,“包围”着首都吉隆坡。困扰在于,在中国,她常常是隐形的外国人,无论长相还是语言,都会令人们下意识地以为她来自某个南方省份,常被忽视生活经验和文化习惯的差别。

在马来西亚,几种语言切换,对林雪虹来说,像呼吸一样自然。在家讲华语,也即我们的普通话;偶尔讲福建话、广东话;见到印度裔店主,就用马来语买东西;在吉隆坡市中心讲英语和马来语。看到不同肤色、种族的人,迅速切换语言,几乎成了一项本能。

童年的阅读经历充满了意外与混搭。4岁时翻看父亲从佛堂带回的免费读物《济公游地狱》《济公游天堂》,对着英文地图册封底银河系里的地球,感到恐惧;小学四年级,在中文授课的“华小”,成为全校借书最多的学生,获赠奖品是《杭州通判苏东坡生平漫画》,却误把“杭州”读成“枕州”多年;中学沉迷张爱玲,课堂上学习鲁迅、陶渊明,在台湾读中文系的姐姐带回的书籍,打开了窥探更广阔文学世界的窗口。

2005年,23岁的林雪虹踏上了中国北方的土地,天津师范大学提供了全额奖学金。她早就想离开家,离开故乡,那里熟悉的风景也酝酿着把她推远的斥力。心高气傲的她,经常能从家里的空气中,读出压抑、拧巴和酸楚。远方充满了奖励。

喜欢电影的她,从陈凯歌的《黄土地》、张艺谋的《红高粱》里,看到了一个语言相通,却全然陌生的世界。但是到了中国大陆这么多年,她却并没去过黄土高原。电影毕竟是电影,现实中她发现,经济拮据时,旅行并不是说走就走那么容易。

在天津师大的留学生宿舍,同住的是韩国人和日本人,她自然充当起翻译。那时林雪虹没想到,会和比她小两岁的中国同学夏木恋爱,先后去北京读研,早早结婚,锚定在北京、天津生活。南方以南的乌拉港,隔着平原、山脉、丛林和大海,四五千公里之遥。但母亲仍是一个原点,让她惦记,让她厌烦,最终让她悲伤。

林门林,在百家姓中排147位。相传,林氏始祖来自中原,是被商纣王处死的比干的遗腹子。按人口,是中国第16大姓,多分布在福建、广东,全球有大约两千万人。

《林门郑氏》不算长,未分章节,没有小标题,因此也没有目录。进入绵密的文字,就像在看一部靠回忆和情绪推动,穿梭于不同时间片段的散文式电影,光线忽明忽暗,或是热带灼人的日头,或是昏幽的室内。女儿的喃喃独白,母亲忽远忽近的形象,纠缠在一起。如果这部电影有两个半小时,大约到40分钟,屏幕上才第一次出现了片名。那是单独一行与正文区别开的楷体字。

“林门郑氏”,四个字写在白纸上,贴在殡仪馆存放母亲遗体的巨大冰箱第二层。那是一个给死者做净身仪式的昏暗房间,陈旧,简陋,浴池上铺着铁丝网,冰箱外挂着光滑的白丝绸。墙上,木牌印有“礼体”二字。

林雪虹忘不了这一幕,即使成为了遗体,母亲的标记也不是完整的名字,而是两个姓,就像“林”是形,“郑”是依附的影子。

郑锦去世后,殡仪馆的冰箱上贴着白纸,写着“林门郑氏”。(受访者供图)

在世界上大多数地方,婚姻意味着一个女性加入丈夫的家族,冠夫姓的传统延续数千年。经历了革命历史的中国大陆,于1950年颁布的婚姻法第11条规定“夫妻有各用自己姓名的权利”。香港到1971年生效的《婚姻条例》,才把冠夫姓从“隐性强制”改为“自愿选择”,而台湾迟至1998年通过法律修订,废除了强制冠夫姓。在马来西亚的华人社会,母亲去世时,冠夫姓的旧俗再度浮现。

林雪虹的父亲叫林金水。直到30岁以后,她才认清了这样的现实:她的身体里住着一个小林金水,“苛刻,漠然,喜欢掌控一切,拒绝任何温暖的东西”。与此同时,她也继承了母亲郑锦的性情,“惯于忍受折磨、软弱(仅仅是某种意义上的)、悲悯”。

即使母亲得了癌症,在她的最后一个春节,父亲还是会因为找不到一只袜子而对她发火。

“你怎么就看不顺眼这一切?”他恼怒地质问,去找别的袜子。

“我没有动过你的袜子。我怎么会动它们呢?”母亲解释。

父亲在穿上另一双袜子,匆匆出门前,扔下一句:“你总是在跟我作对!为什么你要这样对我?”似乎他是一个郁郁寡欢的酋长,家人的义务是服务他,但总是令他不满。

林雪虹不相信母亲碰过他的袜子,因为她不敢。

1976年,郑锦和林金水结婚,她21岁,他26岁,认识不满一年。母亲会笑眯眯地回忆,父亲的嘴很甜,请她看电影,买五角钱一支的冰激凌甜筒给她,还常等她放工。那时母亲刚开始经营自己的裁缝铺。

起初,他们住在他父母家。搬去乌拉港之前,她的裁缝铺开在丫曳镇。每天早上,他骑摩托车载她去店里。他是雪兰莪巴士有限公司的检票员,后来合伙经营一家咖啡店。再后来他从他父亲那里继承了一大笔钱,不再工作,去赌场把钱花光了,老老实实回到家,煮饭,做家务,帮裁缝铺熨布,当司机。

他控制不住自己的脾气,生气就扔东西,热水壶、电扇、碗碟,暴怒时随手抓到什么就拿来打孩子。她倚赖他,不是经济上,而是精神上。也害怕他,怕他不高兴,照顾不好自己。她希望孩子们像她一样怕他,“爸爸不会同意的”,“爸爸会生气的”。

《林门郑氏》作者、马来西亚作家林雪虹。(受访者供图)

郑氏沿着回忆的肌理,林雪虹想要一层层剥开母亲:第一层是死亡,第二层是林金水巨大的存在感,第三层是她自己吗?

结婚前,郑锦有过两段恋情。第一个男友是个帅小伙,性情温和,这段关系被“不怀好意”的旁人破坏了。第二个男孩来自中产阶级家庭,从小接受英文教育,人们会说那是“高贵的家庭”,“和我们不一样”。男孩带她见父母,就在车子刚开上家门口的木桥时,桥断了。果然,男孩的母亲反对他们继续交往,不“门当户对”。

郑锦和林金水生了五个孩子,四个女儿,一个儿子。林雪虹是老三,出生在早晨。生下她时,郑锦27岁。他们认为她是福星,带火了裁缝铺的生意,还在三年后带来一个弟弟。

母亲是如此充满矛盾:勤劳务实,承担起家庭赚钱的重任,却也斤斤计较,会详细记录为每个子女花费的金钱,时不时拿出来念叨;乐于帮助穷人,也爱慕虚荣,将善举当作谈资,对有钱人客气到谄媚;相信“落土八字命”的宿命论,又践行“爱拼才会赢”的奋斗哲学。

伯格曼的电影《秋日奏鸣曲》讲述母女冲突,让林雪虹深有共鸣。电影中,成功的钢琴家母亲常年疏离于家庭,渴望母爱的女儿与她之间,充满了嫉妒、仰慕、怨恨的复杂情感,这种母女之间的纠葛和张力,成为跨越文化的普遍现象。

对于林雪虹来说,母亲那一代人常常将自己的遗憾投射到女儿身上,“我没有上大学,所以希望你能上大学”。这种爱与期待背后,也可能隐藏着害怕被抛下的失落,而女儿则往往在“想要成为母亲”与“害怕成为母亲”之间挣扎。

她与母亲的关系,便充满这样的拉扯。母亲勤劳的品质,她深深珍视并继承;母亲对金钱的过度执着、在家庭中丧失主体性,却是她极力想要摒弃的。比如母亲有买彩票的习惯,林雪虹也曾在缺钱时寄望于中彩票大奖,直到夏木有天惊讶地问“你真的指望能中吗”,她才意识到自己身上的“赌徒基因”。

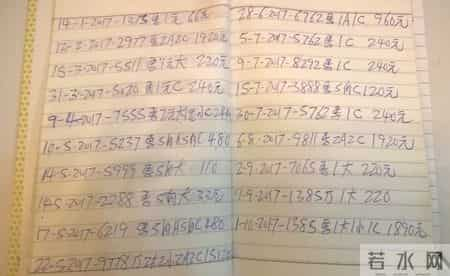

母亲的开销确实很大。早在林雪虹出生的1982年,父母就有了汽车。她不清楚为什么后来家里一直这么拮据,也不确定自己是不是没有资格去学文学,去读大学,读研究生。多年前,孩子们在领钱时,要在日记本上写下日期、金额以及用途,偶尔还得签下名字。“仿佛你一生下来就注定背负着债务,永远还不清的债务,我们多年来就是活在这样的阴影之下。”这种感觉让林雪虹很不好受,“在这样的家庭,挣多少钱便意味着一个人有多成功和坚韧,因为这证明你有能力偿还债务,有能力报恩,自食其力”。

记事本上留下了“罪证”:

06.01.2002 学杂费 RM2512

06.01.2002 生活费 RM400

21.02.2002 生活费 RM400

01.04.2002 生活费 RM200

05.05.2002 生活费 RM200

……

那是2002年,林雪虹在新纪元学院中文系的第一年,1月到5月,这些马币的开支历历在目。几个孩子相继到城里或国外读书,即使有贷学金、奖学金,有时也打零工,但钱总是不够,需要母亲的资助。

不久,林雪虹去往中国。

母亲郑锦的记账本。(受访者供图)

出走“人为财死,鸟为食亡”,父亲总是这样嘲讽母亲。她不敢当面反驳,但会跟林雪虹讲:“如果我不这样拼命工作,我们吃什么?吃什么?”父亲逃避责任,还要嫌弃妻子市侩。母亲含辛茹苦,又被现实感所困。

直到生命的最后几个月,她“想钱想疯了”,有了新目标,到私立医院接受化疗和买房子,相中了一间老旧的平房。以前攒钱是为了孩子,现在她要为自己着想了。

接受化疗时,她告诉医生,自己是从“山顶”来的,很远。闽南语的山顶是指乡下。那是她的父母、林雪虹的外公外婆生活的地方,加绒丹弄五支。林雪虹记得,那里其实是平地,一片幽暗、阴凉的树林,穿过七歪八倒的椰树、矮小的可可,母亲童年的房子在林子深处,一爿高脚屋,鸡冠花、凤仙花生长在楼梯旁。浴室用木板、铁皮、洋灰搭建,林雪虹曾在这里,被眼睛圆鼓鼓的蟾蜍吓了一跳。外公外婆以种菜为生,很辛苦。

母亲相信“女孩子应该要有一门手艺”,于是逃离了“山顶”那片树林。外公给她一枚金戒指,让她留着以后走投无路时救急。她先是来到马六甲的野新,在她二姨妈开的理发厅做学徒,每天跟表姐妹们一起睡,被嘲笑“乡巴佬”。她谨小慎微,学会了察言观色。她跟二姨妈的女儿阿满一起,在街对面的裁缝铺学做衣,从报纸、杂志上剪下服装图片,老板便教她们缝制出一样的衣服。

后来,母亲告诉阿满:“我想去远一点的地方。”她坐大巴来到新加坡,在邻近新加坡海峡的新慧服装美容女学院学习。那片区域也被称为法达摩加纳,意为“复杂蜃景”。正是凭借在那里学到的手艺,回到马来西亚的丫曳镇和乌拉港,母亲把裁缝铺经营得红红火火,带出了许多学徒。一本蓝色笔记本上,记下了1986年到2017年,给车衣女工们的月薪,2018年那页空着。

母亲去世两年后,林雪虹的二姐在裁缝铺发现一个白色塑料袋,里面装着照片、剪贴簿,还有一张《南洋商报》,上面的日期是1974年9月21日。那年,母亲19岁,泛黄的报纸上刊登着女学院毕业生和教员的黑白合照,母亲很容易被认出来,皮肤黝黑,发型别扭。

当五个孩子全都离开家,最小的女儿去台湾读书、工作,母亲尝试过出走,不仅是从山顶去马六甲、新加坡,她也想冲出这个窒息的家。但能去哪儿呢?她离家出走过两次,都只到了家附近的巴士站,甚至没勇气搭上巴士,车站是逃离的终点,坐了一会,又回到家里。

林雪虹的出走要决绝得多,从一个永远是夏天的地方,来到四季分明、冬季会下雪的华北。即使在跟夏木结婚之后,她也很清楚,她希望作为一个女性生活,而不是作为女儿、妻子、儿媳。她告诉南方周末记者,每次回到乌拉港老家,最多只能待7天,一到第8天,父亲肯定会发飙骂人。母亲去世后,她便很少回去了。

往返于中国和马来西亚的二十年,林雪虹体会到两地之间的微妙变化。起初,母亲有点羞于让邻居知道,女儿跟一个中国人交往,母亲对夏木的印象是“很爱吃肉”,因为中国人以前肉吃得少。几年之后,邻居们得知林雪虹跟中国人结婚,以为她嫁了个土豪。他们眼里,中国人人都是土豪。

2010年,母亲和大姐来北京旅游,在故宫留影,林雪虹刚毕业,还没找到工作,借住在朋友家,不想在这时见任何人。大姐让林雪虹不要唉声叹气。一年半以后,母亲再次来中国,林雪虹已是新婚妻子,在给几个外国家庭的孩子当中文家教。母亲鼓励她:“一定可以的。慢慢做,越做越大。所有人都是这样的。”

郑锦留下的1974年新加坡的旧报纸,上面有她在新慧服装美容女学院的毕业照。(受访者供图)

写下去“今天还写吗?”

“今天不写了,明天再写吧。”

这不是交流写作计划,而是母亲跟乌拉港的朋友讨论赌博,用“写字”代指买万字票。她曾中过一次2000元的大奖,好消息传遍整个街坊。

钱永远是个难题,所以母亲指望万字票天降幸运,她的嘴上总是挂着钱,“买这条鱼花了二十二块”“又该交电费了”“学费最晚什么时候缴?”“我给了他一百块”。

林雪虹暗暗决定,她要用自己的生活方式反对母亲。母亲事无巨细地记账,她从不记账;母亲安安稳稳地开裁缝店,她的每一份工作都做不了太久;母亲的生活太实际,她要经营一种如诗如画的人生,把她和夏木的卧室称为“小旅馆”,后来又称作“切尔西酒店”,他们的生活中,充满书、电影、咖啡馆,在日本镰仓,寻找川端康成的遗迹和小津安二郎的墓碑,尝试好吃的鳗鱼饭。

就是在这次日本旅行途中,母亲去世的消息传来,林雪虹赶了回去。那时马来西亚还没对中国免签,夏木错过了葬礼。

母亲从来没用势利的眼光评判过夏木,没说过他一句坏话,倒是经常惦记着在北京时,夏木给她打包回来的一份扬州炒饭,“里面有五个虾仁”。

母亲不知道,她去世后,夏木生了一场重病,捡回一条命。林雪虹这时辞去收入颇丰的国际学校工作不久,全职写作,频繁往返于家和医院之间。夏木生病的事,林雪虹没有告诉父亲。因为恐高和幽闭恐惧症,父亲从未坐过飞机,他像一个幽灵,蛰居在巨大、神秘的房子里,裁缝铺没开了,成了他的生活空间,他越来越阴郁,又极度缺乏安全感。

最终,林雪虹发现,她选择写作,就像一个命运的回旋镖,越反对母亲,越像母亲。写字,如同万字票一样,前途莫测。

近年,马来西亚华语作家在中国日益受到关注,黄锦树、黎紫书……林雪虹没有考虑过她应该在这个脉络中占据什么位置,“那是评论家的事”,她说。在马来西亚,用中文写作面临着读者群体狭小的限制,而在中国,作为“外籍作家”,又需要重新建立自己的文学坐标,她称之为“自我放逐”。

缺钱的时候,夏木用波拉尼奥的话安慰她:“一个作家不要以自己的贫穷为耻。”2024年,林雪虹的书在马来西亚签了出版合同,有2000马币的预付金,相当于3000多元人民币。她把这个消息告诉二姐,二姐做财务工作,很会算账,会管理生活,她直接反问林雪虹:“你为什么要为2000块钱,这么折腾,这么辛苦?我可以给你这笔钱。”林雪虹意识到了格格不入,选择沉默,不去解释。

“你希望成为一名成功的作家吗?”南方周末记者问她。“我希望我的作品比我成功,”她想了想,补充道,“过了30岁或者35岁之后,我才慢慢回头看自己所谓的来时路,好像没有规划,热爱每一天,每一天都认真过,步履不停,但又好像乱糟糟的,像一团雾,很朦胧,但美国诗人马克·斯特兰的一句诗真的触动了我:‘时间告诉我,我是什么’。”

南方周末记者 黎衡

责编 李慕琰

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。